第24回

【1997年度】イギリス研修

児童福祉法制定50年周年に当たる1997年(平成9年)、児童福祉法等の一部改正が行われ、養護施設等の機能として『児童の自立を支援すること』が明文化され、名称が変更されることになりました。また「児童家庭支援センター」の創設により『相談・援助機能』の充実が謳われるなど、変化する社会・経済情勢のなかで複雑多様化する新たな福祉ニーズにこたえようとする動きが活発化していました。そこで第24回研修では「地域社会が求める福祉サービスのあり方」をテーマとし、イギリス一ヵ国で20ヵ所を視察し、同国の児童福祉の概要を体系的に学びました。研修参加者は、養護施設職員6名と施設長1名、母子寮職員1名、乳児院職員1名、教護院職員1名、情緒障害児短期治療施設職員1名、家庭裁判所調査官1名の12名で、日程は13日間でした。

地域社会が求める福祉サービスのあり方

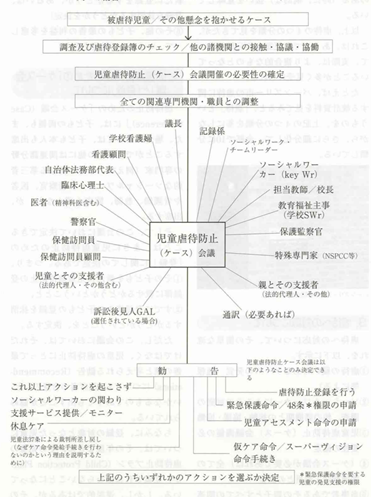

かつてイギリスでは、子どもを「親の所有物」と捉える考え方がありましたが、20世紀に入って「親の権利」と「親の義務」という考え方に変化し、1980年代になると「親責任」という概念で捉えられるようになりました。親責任とは、「子どもの親が子ども及びその財産に関して有しているすべての権利、義務、機能、責任及び権威」で、イギリス児童福祉の基本法である1989年児童法では親責任が強調され、家庭への公的機関の介入は最低限に抑制することが示されました。介入が必要な場合には、裁判所の命令によって地方自治体が親と「親責任」を共有し、”迅速に”介入することになっていました。実際にはこうしたケースは複雑で関係者も多いため対応に時間を要しがちという課題はあるようでしたが、裁判所関与ケース以外は親からの合意を得てサービスが提供され、地方自治体は、親や家族とパートナーシップを築いて家庭を支援することを重視していました。支援者間相互のパートナーシップについても、専門機関や、医師、教師、ソーシャルワーカー、警察などが、ケアを必要とする子どもと家庭について情報交換と調査、介入にあたることが法的に定められており、視察した現場では「パートナーシップをとるのは当然だが、それを怠って子ども・家族に問題が起きれば自分の首がとぶ」という声が聞かれたと報告書に記されています。

要養護児童施策は、里親委託中心のものとなっていました。福祉分野にも市場経済原理の考え方が導入され、費用がかかる施設収容(子ども一人あたりの一年間の保護委託費は£55,000、日本円にして約1,100万円)にはますます厳しい目が向けられることが予想され、里親委託も含めた在宅福祉志向の陰には金のかからない方策が選択されている印象も否めないことや、子どもに対するサービスが財政不足から提供できない現実があること、子どもの犯罪の多発や凶悪化は「子どもに権利を与えすぎた」とする声や司法上の刑罰強化へのムードの高まりにつながり、日本同様に児童問題の複雑化が予測されると報告書では指摘しています。

(写真は、児童虐待防止会議に至る諸段階/虐待ケース介入のフロー図)。

| 訪問地 |

視察先、研修内容 |

|---|---|

| バーンズリー | Barnsley Metropolitan Borough Council(バーンズリー市役所) |

| Lundwood Children and Familes Team(ソーシャルワーカー事務所) | |

| Hoyland Children & Families Team(ソーシャルワーカー事務所) | |

| Barnsley Child Protection Unit, Child Protection Section(バーンズリー児童虐待防止部門) | |

| Fostering and Adoption Service(バーンズリー養子・里親サービス) | |

| The Registration and Inspection Unit(児童福祉施設登録・認可・監査機関) | |

| Barnardos Priory Family Centre(家庭支援センター) | |

| Summerwell Children's Resource Centre(軽度の発達障害児の短期入所・デイケア施設) | |

| Keresforth Children's Unit(重度の知的障害児ショートステイ施設) | |

| Jon Street Children's Resource Centre(児童ホーム) | |

| Chamtec Day Nursery(保育所) | |

| Barsley Distric General Hospital MHS Trust(国立病院精神衛生サービス) | |

| ロンドン | London Borough of Croydon Social Services Department(クロイドン区児童家庭福祉サービス機構) |

| Addington Day Care Center(デイケアセンター(保育所)) | |

| Addington District Social Work Office(アディングトン地区ソーシャルワーク事務所) | |

| Play-Plus(ボランティアによる放課後児童育成活動) | |

| スィンドン | Cotswold Community(情緒障害児治療施設) |

| ロンドン | The Who Cares ? Trust(民間福祉団体) |

| NCH Action for Children(民間ボランティア団体) | |

| Kingsdown(一時保護、養護施設) |

※報告書に記された順番、名称や表現にほぼ準じて記載

コラムを読む

- 里親制度を学んで 石井公子さん(第6回)

- 福祉の神髄とアメリカンスピリッツ 太田一平さん(第15回)

- 一人ひとりの子どもにふさわしい社会(今) 側垣一也さん(第18回)

- 海外の虐待対応の取り組みから 増沢高さん(第23回)

- カナダから学んだアドボカシー 都留和光さん(第26回)

- 海外研修の意義と意味 中野智行さん(第27回)

- 多民族国家でみた家族を支える支援 麻生信也さん(第29回)

- 米国の虐待防止活動と治療の研修から学んだこと 田中恵子さん(第35回)

- 施設と里親、施設と家族とのかかわり 山高京子さん(第37回)

- 罪を犯した少年や非行少年への支援 関根礼さん(第39回)

- アメリカのエビデンスベーストプログラムとその実践 野々村一也さん(第40回)

- 周産期の母子を支える児童虐待の予防的支援 山森美由紀さん(第42回)

- 日本における児童福祉用語の変遷について 川松亮さん(第43回)

- イギリス児童福祉における協働と連携 工藤真祐子さん(第44回)

- フランスの子ども虐待、児童保護の考え方としくみ 坂口泰司さん(第46回)

- 子どもの安全を守る 倉成祥子さん(第47回)